习近平在重庆考察时强调 进一步全面深化改革开放 不断谱写中国式现代化重庆篇章

习近平在重庆考察时强调 进一步全面深化改革开放 不断谱写中国式现代化重庆篇章

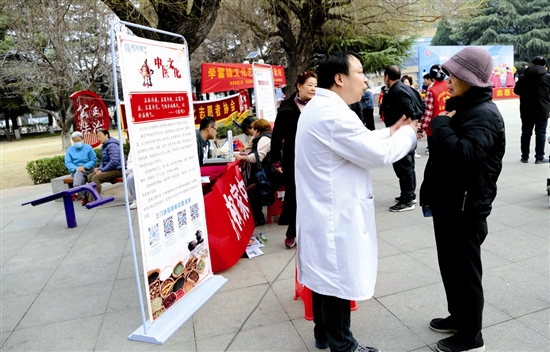

学习绘文丨读书,从了不起的甲骨文开始 近观|这一历史时刻 习近平念念不忘 时政现场说丨以科技创新推动产业创新 聚力打造新质生产力发展的动力源 学习快评丨“民生为大”彰显中国式现代化特质 潮头观澜|西部陆海新通道 跨越山海展新途 热解读|山城之行 总书记关切这条通道 习近平@领导干部:要读好三类书 习言道|太空探索永无止境 时政现场说丨推进城市更新行动 打造宜居、韧性、智慧社区 第1视点|习近平考察重庆市数字化城市运行和治理中心 学习进行时丨习近平总书记谋划区域发展重大战略 【央视快评】奋力谱写西部大开发新篇章 时习之丨推动航天强国建设 习近平指明方向 时政现场说丨跨越山海 联结世界 打造我国南向西向高水平对外开放重要枢纽 新闻多一点|民主村的城市更新样本 第1视点|在重庆,总书记考察了国际物流枢纽园区 潮头观澜丨西部大开发 形成新格局 习近平向首届“中国-拉美和加勒比国家航天合作论坛”致贺信

豫公网安备 41120202000047号

豫公网安备 41120202000047号